家づくりで知らないと後悔する「12のこと」

家づくりで絶対に

失敗したくない人のみお読みください

01.いきなりネットで土地探しをする

弊社不動産事業の、「南プス不動産相談窓口COCOCARA」にご来店のお客様の、ほとんどの方が誤った「物件探し」をしています。

どうしてなのでしょうか?

お客様に尋ねると

「今まで教わる機会がなかった」

「住みたい場所の土地情報を探しちゃだめなの?」

「ただネットで探しただけです・・・」

「不動産会社の看板が設置してあったので直接電話しました」

「みんなそうじゃないの?」

ほとんどの方は、「家づくり」が初めてだから無理もありません。

知らなくて当然です。

また

「土地」が決まらなければ「家づくり」ができないとも思っている方もいます。

そして、不動産会社に相談せず、ずっとネットで物件探しているお客様の共通の悩み・・・・

「土地がぜんぜん決まらない」

「いい物件!と思った物件も・・・他の方に買われてしまった・・・。」

「問い合わせをしたらもう申し込まれていた・・・」

そのようなお話を毎回聞きます。本当に毎回なんです。

それはなぜなのか?

答えは簡単です。

不動産の買い方を知らないからです。

不動産相談窓口では、まず初めにしなければならないことをお伝えしております。

「賢く買うための方法」をお伝えしています。

来店し1時間後には、今まで探していたやり方は間違っているんだと気付くことができます!

そしてもう一つの過ち・・・・

「そもそも自分はいくらの土地」を買うことができるかを知らないのに探しているという状況に気付かないお客様が多いということです。

家づくりにかかる総額も知らない・・・・

建物の価格も知らない・・・

そもそもいくら 借入ができるかも知らない・・・・

月々の返済額がいくらになるのも知らない・・・

なにも知らない状況で、スマホ片手に「土地」を一生懸命探しても「いい物件」は購入できません。

いい物件というのは準備は完了している方が買える物件です。

であれば「いい物件を買いやすい状態に準備するべきです!」

そして、家づくり総額・月々の返済額・借入額をしっかり知るべきです。

一生一度の「家づくり」に根拠なく、何となく土地探しをしても決まりませんし、購入できません!なぜなのか?

「資金計画」をしていないからです!

そう準備です。

弊社では「土地探し」をスムーズに行うための情報お伝えしております。

どなたでもお気軽にご参加可能です。

ご家族によっては総支払額が600万円以上も変わってきます。

有償にしてもよいと思っていますが、毎月無料にて勉強会でお伝えしております。

ただ何となく「土地探し」をしてしまっている方。

「家づくり」をそろそろと考えている方。

工務店に土地探しを丸投げしてしまっている方。

但し「後悔したくない!賢く買いたい!」と本気で家づくりを考えている方のみご参加いただけます。

02.資金計画をしない

なぜ資金計画をしなければならないのか

住宅ローンの返済額、借入額

土地+建物+その他諸経費=家づくり総額

予算も決まらないと

いくらの土地を探せばいいのかもわかりません・・・。

いくらの建物が買えるのかも分かりません・・・。

「家を購入した後もゆとりのある生活をしていくため」

に資金計画は必須です。

資金計画をしないで

家づくりの予算を把握しないまま

「土地探し」をしてしまった場合

スーパーで財布の中身に

いくら入っているかを知らないで、買い物をしているのと同じです。

近年コロナ禍では増加傾向にあります。

返済苦に陥り

せっかくのマイホームを手放さなければならなくなってしまった方

年間約6,000件以上・・・。

工務店やメーカーでも資金計画をしっかりやったのに、なぜ、増加してしまうのでしょうか?

お金の話はしにくい、聞きにくいことかもしれませんが、何よりもお客様にとって一番大切なお話です。

03.資金計画に失敗する3つの理由

01.土地と建物以外にかかる費用について事前にしっかりと計算できていないため。

「土地」+「建物」=「家づくり総予算」ではありません。

家づくりには「諸費用」が加算されます。

諸費用とは具体的にわかりますか?

他の住宅会社を回ってこられたお客様に

「土地と建物以外にどういった費用がどのくらいかかるかを知っていますか?」 という質問をすると、

「大体150万円くらいですかね?」と

不思議なほど同じような答えが返ってきます。

おそらくそれは家を購入する時にかかってくる、火災保険や、住宅ローンの借入の為の費用や登記費用のことを指しているのだと思います。

しかし、本当にその費用だけ負担すれば住めるようになるのでしょうか?

新居に合わせて

家具は買いますか?

家電は新調しますか?

カーテンは?

引っ越し費用、TV&ネット加入料、地鎮祭上棟式

せっかくの新居、外構工事は?

その他、立地によっては軟弱な地盤の可能性もあります。

地盤改良工事費用も見ておかなければいけません。

諸費用は個人差はありますが、しっかりと資金計画では、細かい費用までも計画しておかないと、予期せぬ出費が重なって、資金ショートを招いてしまったりします。

住宅ローンを支払っていくのはお客様です。

資金計画では、具体的に算出して計画していきます。

02.大事なお金の話を後出しする建築会社が多いため

建物にかかる具体的な金額が把握できないため。

こちらを読んでいるお客様が、住宅展示場や完成見学会に参加されたことがあるなら『この家はいくらですか?』と聞かれたことがあると思います。

住宅会社によってその答えに大きな開きがあったりして一体何が正しいのか、何を基準に考えればいいのかわからなかったりしませんか?

住宅業界では、価格表示の仕方について全く基準がありません。

したがって、 すべての住宅会社が「安く」みせようと思えば安く見せかけることができます。

具体的にお伝えしますと、少しでも多くのお客様に来てほしいと思っている住宅会社は、チラシやホームページなどでパっ!と目に入る価格を安く表示しようとします。

契約を急がせるような住宅会社は、他の住宅会社よりも価格を安く感じさせるような見積書を作成します。

その価格だけでは住むこともたつこともできないような・・・・。

そして、契約した後で、あるいは契約の一歩手前になっていきなり別途費用について打ち明けられることになります。

これでは、予算がくるってしまうので、困ることになってしまいますよね?

また、多くのお客様の判断基準の一つとなっている『坪単価』表示を、競合している他社よりも安く見せかけるためのトリックを使う住宅会社もあります。

消費者心理をうまくついた作戦です。

初めて家づくりをされるあなたには、絶対にわからないと思います。

『坪単価トリック』

☑ 延床面積と総施工面積の違い

☑ 尺モジュールとメーターモジュールの違い

☑ 本体価格と付帯価格とオプション価格

この3つを巧みに使って作られています。

いくらでも安く見せようと演出することは住宅会社なら簡単にできてしまいます。

何度も言うようですが、住宅会社は大事なお金の話を後出ししようとしがちです。

また、『安さ』以外の価値や家づくりで大切なことが伝えられないことから、『安さ』を売りにしてお得感を感じてもらおうとしがちです。

ですから、このページを読んでいるこれから家づくりをしようと考えているお客様が、しっかりと知識を身に着けて惑わされないようにすることが大切です。

目に飛び込んでくる『入口価格』だけで判断するだけではなく、『出口価格』がいくらなのかをしっかりと把握したうえで判断するようにしましょう。

そうすることで契約した後、予想外の出費に悩まされることがなくなります。

では最後に3つ目の理由

03.ご家族様にぴったりの住宅ローンが選べていないためです。

こちらが資金計画で失敗する最大の原因です!

家づくりにおいて、お金のことというのは誰もが後回しにしてしまがちです。

住宅ローンとなると、専門知識が必要だったり、難しいと最も後回しにしてしまいませんか?

数字が苦手と感じる方はできれば避けて通りたい壁だと思います。

しかし、この住宅ローンの話をほんの少しだけ身に付けただけで

余計な出費が数百万円削減できるとしたら?

あなたは聞きたいと思いませんか?

04.住宅ローンを営業に言われるがまま

住宅ローンは難しくありません。

決して住宅会社の営業の言われるがままで決めてはいけません。

住宅ローンの種類は大きく分けて3つあります。

①変動金利型

②固定金利選択型

③固定金利型

この3つについてご説明します。

01.変動金利型について

■当初適用金利は、半年ごと、返済は5年ごとに変わるタイプが多い。

POINT

①金利は半年に1度見直される。

②返済額は5年に1度見直されるが、変動幅は従前の返済額の1.25倍までなので、急な上昇でも返済額は急激に上がらない。

③金利が上昇すると融資残高が減らない事態も起こりうるのみならず「未払い利息」が発生する場合がある。最終支払額に上乗せ一括返済になる。

発生した場合は、返済計画に大きな支障を及ぼしかねないので注意が必要!

金利が上がったら「繰り上げ返済」または「売却」。

金利が下降傾向にある場合におすすめ。

02.固定金利期間選択型

■当初から一定の期間の金利が固定される特約を結ぶ住宅ローン。

POINT

①固定金利期間(3年、5年、10年など)中の金利、返済額は変わらない。

②固定期間終了後は、その時点での金利に見直される。見直された金利が従来の金利よりもアップしていれば返済額もアップする。

※変動金利型と異なり返済額の増加幅は上限が決められていないため大幅な負担増となるリスクがある。

③固定金利期間終了後は「変動金利」や「固定金利期間選択型」を選択できる。

03.全期固定金利型

■国の機関「住宅金融支援機構」による住宅ローン。融資実行時の金利が完済まで例外なく一律。

POINT

①家計ライフプランの管理計画がしやすい。

②変動金利と比較すると金利が高い!?

※変動金利か固定金利かを選択する場合は、「その期間の金利変動リスクに対する保険料」として、安いか高いかという観点から考えてみましょう!

それぞれメリット・デメリットがあります。

これらの特徴を踏まえつつ、自分に合った住宅ローン選びをすることが『資金計画』では大切です。

建物の金額や土地の金額にのみ目がいってしまい、住宅ローンの金利に目を向けないと、数百万円も損失してしまう事態にもなりかねません。

わたしたち、L-STYLECOCOCARAは、FP、住宅ローンアドバイザーによる『資金計画』 『事前審査』を行っています。

不安なことは隠さずすべて伝えてみましょう。

05.資金計画を最後にする

『資金計画』で大切なことは、どのタイミングで資金計画を行うか?

建てる場所も決まり、プランも決まり、見積も出てきたと同時に、資金計画という名の予算シートを出してくれる住宅会社が多いのですが、このタイミングで資金計画を行うのでは意味が全くありません。

資金計画とは、全体の予算をはじめ、土地や建物にそれぞれ一体どのくらい予算を振り分けるかという計画を立てるためのものですから、家づくりの最初にしなければ意味がありません。

家づくりは、最初に資金計画から始める!と、肝に銘じてください。

また、住宅ローンを借りるとなると、団体信用生命保険に加入します。

ローンを組んだ方にもしものことが起きた場合、住宅ローンがその保険金で相殺されることになります。

したがって、家を建てる機会に、一度現在入っている生命保険を見直してみることも大切です。

無駄に保険ばかりを増やし過ぎてしまっている方も決して少なくありません。

保険料が1~2万円削れれば、固定資産税や修繕積立ができます。

資金計画から逆算された

借入金額+自己資金の合計金額=家づくり総額

となります。

06.家づくりにかかる諸経費について

家づくりの諸経費について

諸経費とは

①住宅ローンを借入時に銀行へ支払う経費

②火災保険

③登記費用

の3つのことを言います。

①銀行へ支払う経費

☑印紙代

☑事務手数料

☑保証料

フラット35の場合は、保証料はかからないものの

☑融資手数料

☑印紙代

☑団体信用生命保険料

☑つなぎ融資手数料

☑つなぎ融資金利

といった別の経費がかかってくることになります。

また、土地を自己資金で購入するのかしないのかによっても、手数料・金利が違ってきます。

②火災保険・地震保険

火災保険は『建物』+『家財』という選択肢があります。

家財をつけると保険料もアップします。

近年では自然災害による浸水被害が多発していることから『水災』による被害まで網羅される方が増加傾向にあります。

しっかりと土地の情報を基に、自然災害のリスクもしっかりハザードマップ等で押さえておきましょう!

『地震保険』についてのポイント!

①どこの保険会社でも条件は同じ

②火災保険に入らないと加入できない。

③最長で5年。5年ごとの更新。

④火災保険の保険料の30%~50%までの補償しか受けられない。

もし地震が起きて倒壊してしまっても、火災保険が2,000万円の保険だとしても、600万円~1,000万円までしか保険がおりません。

したがって、震災で建て替えが必要になっても、地震保険では建て替えは不可能です。

地震保険の目的は、『生活の立て直し』です。建物の立て直しではありませんので気を付けましょう。

③登記費用について

キャッシュで建物を購入する場合は、登記にかかる多くの費用を省略することが可能です。

しかし、住宅ローンを借りて土地や建物を購入するのであれば、銀行が土地建物に担保をして設定する必要があります。

どのような登記か

☑所有権移転登記

☑建物表示登記

☑建物保存登記

☑抵当権設計登記

☑建物滅失登記

☑土地地目変更登記

土地による条件により適用登記は変わります。

全体の予算から、これらの諸経費に加え、家具家電、地盤改良費、引越代といったその他経費を差し引いていただければ、より明確に、『土地』の予算が出てくることになります。

07.土地の代金内訳

土地の代金の内訳について

土地購入に際してどんな経費が別途かかってくるのかをお伝えいたします。

☑土地代

☑仲介手数料

☑固定資産清算金

☑水道過入金

☑下水道負担金

☑浄化槽設置費用(下水道設備がない場所)

☑所有権移転登記費用

☑地目変更登記

☑農地転用申請費用・・・など

敷地内に水道が引き込まれていない場合水道引込工事が必要。

傾斜地であれば、盛土や切土の造成工事が必要になることも。

地盤調査をした結果軟弱地盤であれば地盤改良工事費用も必要です。

上記の費用も考慮して、安易に『土地代』が安いからと決めずにしっかりと全体費用を把握しましょう!

08.土地探しについての知識

敷地の前面にある道路が東西南北のどちらにあるのか、気にされる方も多いかと思います。それぞれどんなメリット・デメリットがあるのか考えてみましょう!

南側道路の土地の場合

南側道路の土地については、人気の位置かと思います。

どんなイメージでしょうか?

「陽当りが良い」まずこう思うのではないでしょうか?

南向きのリビングに窓を大きく設置して室内へ採光をたっぷり!マイホームを検討する時に思う方多くいらっしゃいますね。

ただし、一概にも南側だから陽当りが良い!というわけではありません。

間口の狭い土地の場合は、一番日の当たる部分が駐車スペースとなり建物が北側の奥へいき東西の建物により日があまり入らない・・・・なんてことも考えられます。

陽当りは敷地の間口の広さに比例します。

また、用途地域によっては南道路ですが、道路の反対側にアパート、商業施設などの高い建物が建つことも考えられます。

安易に南側道路=陽当りが良いと考えずに「周辺の環境」「用途地域」もしっかり確認していきましょう!

※用途地域って何?

また、せっかく南側道路の土地を購入したのに、交通量が多い&人通りも多いなどの理由で、「リビングの採光をたっぷり」と言っていたものの室内のプライバシーを気にして「遮光カーテン」を一年中・・・何てことも。

人目もあまり気にならない。2階リビングという考えもあります。立地、周辺環境を考慮して設計士にご相談してみてください。

とは言うものの、南側道路は一年を通じて陽当りがよい土地です。皆が好きな道路位置になりますので、価格も人気度に比例します。わかりやすいのが分譲地です。南側道路の方が価格が高いことが多いです。

メリット

①陽当たりがよい。

②間口の広い土地の場合、どの部屋も採光が取りやすい間取りにできる。

③物件価値(資産価値)が高い。

デメリット

①玄関までの動線が長くなりやすい。

南側に駐車スペースをとるので長くなることがあります。

②価格が割高である。

人気に比例します。

③リビングなどの居室のプライバシー確保が難しい。

目隠しが必要となり、結局一年中カーテン。外構費がプラスに。

④間口の狭い土地の場合、南向きの部屋の数が限定される。

⑤駐車台数により庭が狭くなる場合もある。

南側に駐車スペースとなるので庭も減少します。

北側道路の土地の場合

メリット

①比較的割安である

南側道路の土地に比べると価格が安いことが多いです。

②玄関の位置が比較的自由に配置できる

③広い庭を持つことが可能

駐車スペースの影響がないので庭が広く確保できます。

④人目を気にすることがないのでリビング窓を開放しやすくなる。

南側は建物となり人通りなど気になりません。南側建物の間取りも北側にリビングを設置する間取りや、大きな窓を設置する建物も少ないのではないでしょうか。

デメリット

①南側に建物がある場合に土地の奥行により日照確保が困難になる。

北側道路の土地でも南北に長い土地であれば影を回避することもできます。

②建物の配置プランが限定されることが多い。

東側道路の土地の場合

メリット

①玄関配置プランの自由度が上がる

玄関位置など配置に自由度が増します。北側につけることもできれば、南に配置することも可能です。

②居住空間をすべて南向きにすることが可能です。

③朝日が入りやすくなる。

④真夏の西日が入りにくい。

デメリット

①南側に住宅がある場合、配置プランが限定されることがある。

西側道路の土地の場合

メリット

①玄関配置プランの自由度が上がる

玄関位置など配置に自由度が増します。北側につけることもできれば、南に配置することも可能です。

②居住空間をすべて南向きにすることが可能です。

デメリット

①南側に住宅がある場合配置プランが限定されることがある。

②プライバシーの確保が困難

目隠しの塀等、外構工事費がかかる。

③真夏の西日が入りやすい。

真夏の暑い時間帯の西日を受けやすく、西向きの部屋は室温が上昇しやすくなる。

それぞれ一般的なメリット・デメリットを挙げてみました。

立地条件や、周辺環境、条件により変わってきますので、しっかりと建築士とプランニングをしていった方が良いでしょう。

よくお客様がネット上で探した土地を自分で見に行く方がいらっしゃいます。

不動産や建築に精通した方であれば土地を見て、建築プランを考えられると思います。

そうでない場合、あなたは何を基準に土地を選択されていますか?

希望の家が建つのかどうか、余分な費用が掛からないか、しっかり専門スタッフのアドバイスを聞かれた方がよいと思います。

前に、工務店が見つけてくれた『土地』で契約し、地鎮祭を行ってからキャンセルしたというお客様がお見えになりました。

理由は、建築予定の位置に影が落ちることに気が付いたからだそうです。

土地選びの所見で気が付く項目のはずです。

不動産会社ではない、住宅会社に丸投げした結果でした・・・。

不動産会社なら、地域のこと、自治会のこと、学区のことに詳しく、実際に建物を建てる建物のイメージもしやすいはずです。

不動産会社は成功報酬です。何なりと現地立ち合いお声がけください!

不動産会社にも、『買主側』の不動産会社と『売主側』の不動産会社がいますご存じですか?

弊社L-STYLECOCOCARAの併設する南プス不動産相談窓口は、『買主側』に特化した不動産会社です。

したがって営業行為は行いません。

客観的に買主様の目線でアドバイスを行います。

お気軽にご相談ください。

看板が立っているから電話しようとしているあなた・・・・・その前に弊社にご連絡ください。

『賢く買うための』秘訣がそこにあります。

知っている人は看板の立てている会社へは直接電話はしません。

09.選ぶべきじゃない住宅会社

☑資金計画もせず、土地探しをする会社または担当者

☑先に不動産屋さんで決めてきてほしいという会社。

☑住宅ローンを銀行に丸投げする会社。

☑手あたり次第たくさん土地情報を集めようとする会社。

☑土地が見つかるまでプランを描いてくれない会社。

選ぶべきじゃない住宅会社。

その理由は簡単です。

『自社の商品を売ること(契約すること)しか考えていない』からです。

おそらくこれから家を建てようと、考えているあなたは、30年以上という長期間で、「住宅ローン」を組もうとしています。

その間は住宅ローンだけをただ払っていればいいわけではないはずです。

建てた後のご家族様の生活、暮らしのことを考えた資金計画がとても大切になってくるわけです。

しかし、冒頭にあげた項目は、明らかに資金計画を疎かにしたまま、家づくりを進めていこうとしています。

結果、あなた自身が無理なローンを組むことになり、後々苦しい状況に陥ってしまうことになりかねません。

10.坪単価いくらですか?と聞く

家の価格の判断するための基準として、『坪単価』があります。

実際に多くの方から坪単価についてご質問をいただきます。

それを基に価格の高低を判断されている方も多くいらっしゃいます。

結果をお伝えしますと、坪単価はほとんどあてにならないということです。

それは、5つの理由があります。

01. 建物の形状の違い

坪単価は建てる家の形状におおきく左右されます。

例えば、1Fが大きくて2Fが小さい建物。

平屋の建物と、総2階の建物のように、まったく坪単価が違ってきます。

PLANや形状が決まっていない段階でただ単に、坪単価はいくらですか?と聞いて判断してしまわないようにしましょう。

02.メーターモジュールと尺モジュールの違い

これは柱が立つ感覚の差のことです。

メーターモジュールでは1M間隔で柱が立ちますが、尺モジュールでは91㎝間隔で柱が立ちます。

同じ間取りのプランでも面積がずいぶん違ってくることになります。

03.延床面積と施工面積

延床面積とは家の床面積のことであり、図面に記載されている面積です。

施工面積は、玄関ポーチ、テラス、ベランダ、吹き抜け、ロフト、小屋裏収納などといった個所を含めた面積です。

価格が同じでも、面積が広ければ坪単価は下がります。

例)1,800万円総額

延床面積30坪 坪単価60万

施工面積40坪 坪単価45万です。

まったく坪単価が違ってきませんか?

営業マンからすると、坪単価いくらですか?と聞いてくるお客様は、家づくりについて何も知らないんだなと思っています。

坪単価を聞くタイミングとしては、建物の大きさが決まって、形状も決まった時、聞かれると比較ができるかと思います。

04.入口価格と出口価格の違い

総額には大きく分けて

建物工事

仮設工事

付帯工事

諸経費

があります。

表向き安い会社や『本体価格』として建物の価格表示をしている会社などは、こういった工事費用を含んでいない場合が多く見受けられます。

05.標準工事とオプション工事の違い

建物の材料は見た目は同じように見えてもいくつかのグレードが存在しています。

外壁のサイディングなんかも低いグレードと高いグレードを比較すると100万円以上の価格差が出てくることがあります。

外壁に限らず様々な建材にはグレードがあります。

どんな材料を標準にしているのかしっかり確認しましょう。

まとめ

坪単価や、本体価格は、まったくあてにならないということです。

見かけの安さに騙されないようにしっかり、標準仕様を確認しましょう。

「坪単価いくらですか?」と聞かれた営業マンは、何も知らないお客様をロックオンすることでしょう・・・。

11.家族の命を守る性能を軽視する

家づくりでよく耳にする、様々な性能。

今住んでいるアパート、マンション、戸建てよりも断熱性能をよくしたいと思っているはずです。UA値、C値などを基準にして断熱性能と気密性について勉強されていると思います。

省エネ基準が設けられ断熱性や省エネ性が向上した今、「性能をあげれば上げるほど良い」と思っている方もいらっしゃいます。

そして、家族の命、財産を守る唯一の性能も知らない方もいます。

家づくりは「博打」ではありません。

なんの根拠もなく「大丈夫だろう」ではいけません。

耐震性能について、その耐震性を永く継続させるための耐久性について、しっかり学ぶ必要があります。

ご家族の「生命」そして「財産」を守れるのは家づくりを考えているあなたです。

12.家族の健康と笑顔を守る素材をしらない

「自然素材の家」ってどこも同じだと思っている方。

そもそも自然素材の家って何?と思っている方。

何故家の中に24時間換気が必要なのでしょうか。

考えたことはございますか?

24時間換気は平成15年の建築基準法改正で、義務つけられました。

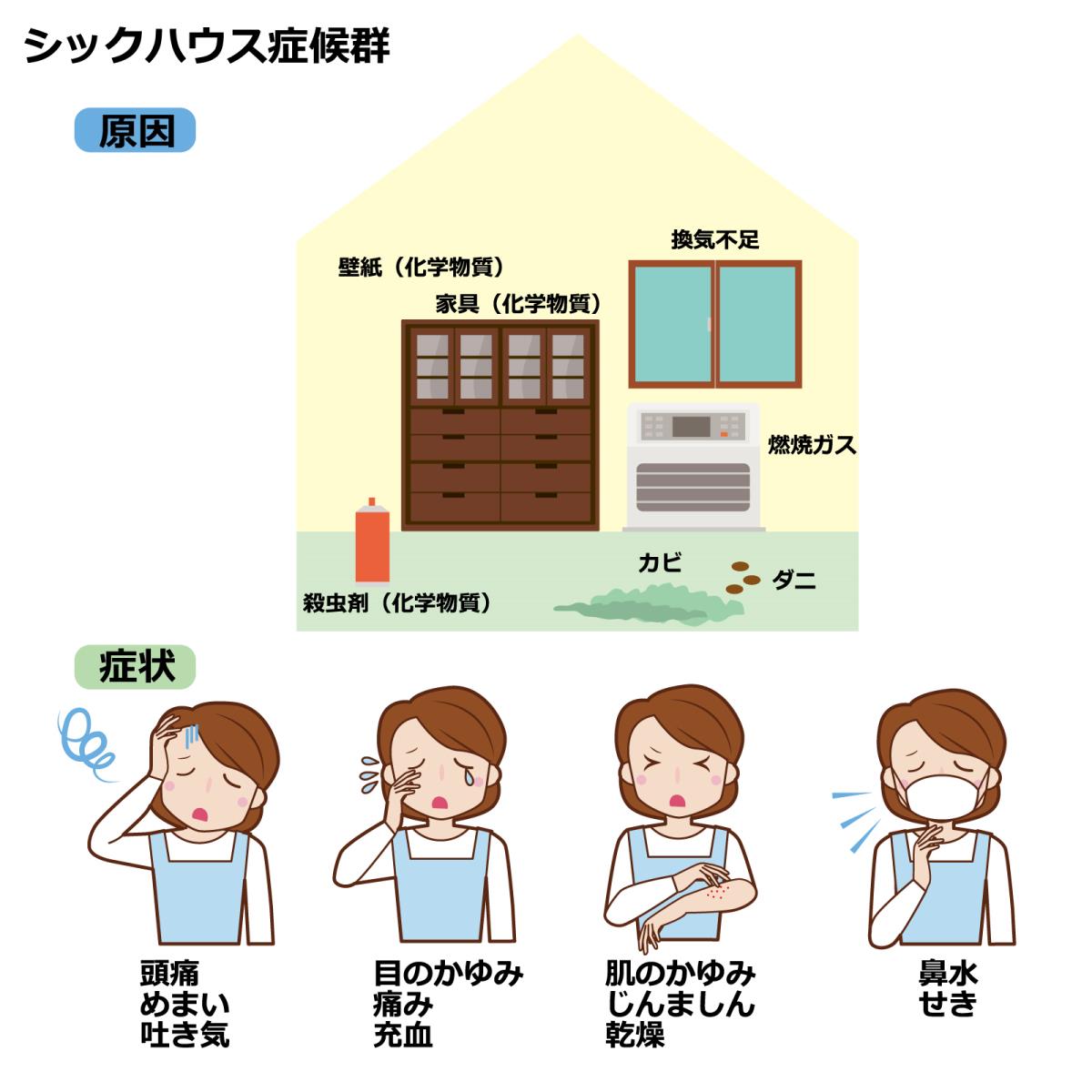

一度は耳にしたことがある「シックハウス症候群」が社会問題となったためです。

ご存じでしたか?

気密性が向上した現代の建物。

少量しか発生しない空気汚染物質でも長時間滞在し、様々な病気の原因や症状を悪化させるリスクになっています。

厚生労働省に調査結果は揮発性有機化合物(VOC)の中で特に健康被害のあるホルムアルデヒドの室内濃度が屋外濃度の7倍以上あると報告しています。(※1)

「シックハウス症候群」とは、自宅や職場、学校などの新築、改修等で使われる建材、塗料、接着剤から放散される、ホルムアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物(VOC)などが、室内空気を汚染します。

建物自体だけでなく、室内で使われる家具、殺虫剤、防虫剤や、喫煙、ダニなどもCSの発症原因になるといわれています。

症状としては

頭痛・・・

倦怠感、目の痛み、くしゃみ、咳、のどの痛み

アトピー性皮膚炎

気管支の病気

などが挙げられます。

このような症状が出たとき、ほとんどの方は、新しい環境になったストレスから?マイホームの引っ越し等で疲れているから・・・

と真っ先に建物が原因かも!?とは思わないと思います。

これらの症状の総称を「シックハウス症候群」と呼んでいます。

したがって、発症しても自覚がない方が多いといわれています。

一番家の中で汚染された空気に触れているのはどなただと思いますか?

子供や家族の健康笑顔を守れるのは家づくりで素材選びをこれからしようとしている「あなた」です。

※1:「平成25年度夏期室内空気全国実態調査に置ける12種のVOCの室内・屋外中央値」